5月17日上午,我院余作胜教授受邀为中国音乐学院中国音乐史专业研究生讲授音乐文献课。本次授课以专题讲座形式开展,授课主题为“刘籍《琴议》新考及几点方法论启示”。讲座由中国音乐学院科研处处长康瑞军教授主持,中国音乐学院音乐学系副主任金溪教授、武汉音乐学院孙晓辉教授、江西科技师范大学陈绪平教授、西南大学谢芳博士及中国音乐学院、四川师范大学音乐学院中国音乐史专业研究生分别在现场或线上参加本次讲座。

讲座开始,余作胜教授介绍了他在音乐古籍辑佚与研究方面主持的几项重要课题与主要成果,讲到“单篇论文选题从课题中产生”,本次讲座主题即源于他本人的系列课题。

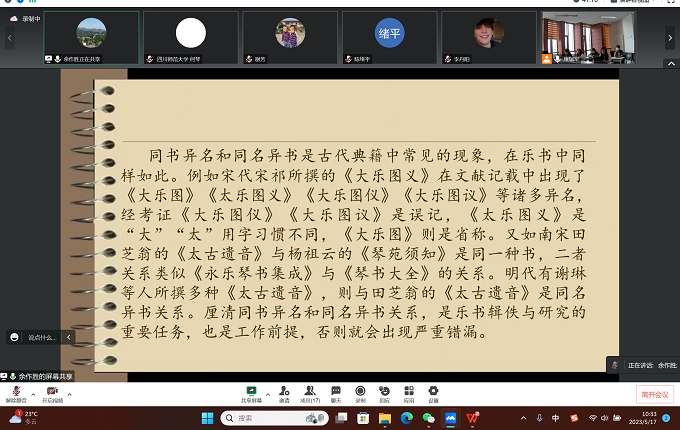

随后,余教授从刘籍《琴议》与山阴野夫《琴议》的关系、刘籍生活的年代与《琴议》的成书时间、《琴议》是否完整传世及其佚文留存情况三个问题出发,通过辑佚、辨伪、考据的文献学方法,带领大家详细梳理了“刘籍《琴议》”与“刘籍《琴义》”“山阴野夫《琴议》”之间的联系,最终确定刘籍名下《琴义》与《琴议》二者之间为同书异名的关系,“山阴野夫”乃是刘籍别名,并在此基础之上,进一步判定刘籍为北宋时人,大致生活于北宋真宗至神宗年间。这些信息为考订刘籍《琴议》的成书时间以及全面辑录该书提供了重要的依据。

最后,余教授以“《琴议》研究个案在方法论上的几点启示”为题,针对散佚音乐古籍的特点,指出:第一,要确定一部散佚乐书的成书时间,除了可以从目录著录、内容等方面考证外,还须特别注意其被他书引用的情况。第二,要注意考证同一乐书的不同异名以及作者的不同名号、别称,才能将不同名义之下的材料归总到同一部乐书之下,丰富该书的研究资料,进而做出更全面更准确的判断。第三,全面辑录佚文、搜集著录和记载资料,内证和外证相结合,是开展散佚乐书研究的重要前提。第四,对材料要仔细比对,认真品读,方能发现问题,建立联系。第五,单个乐书的辑佚和研究最好置于乐书系统中进行考察,这在方法论上符合事物是普遍联系的哲学原则。第六,要综合运用目录学、版本学、校勘学、辑佚学、考据学、历史学、音乐学等学科或领域的知识和方法进行散佚乐书的辑佚与研究。

讲座结束后,康瑞军教授进行总结,高度评价余教授在音乐文献整理与研究领域取得的成就,赞扬其治学理念与方法,肯定本次授课的良好效果。中国音乐学院的研究生就“面对同书异名的情况,应该如何进行书名的选择”等问题向余教授提问,余教授根据具体情况作了回答。西南大学谢芳博士也为大家分享了她在研究“汉代鼓吹音乐”时遇到的种种问题,余教授从“论从史出”的角度出发,指出“汉代鼓吹音乐研究,除了关注史学文献外,还应与乐府文献、汉代画像砖、画像石等文物资料相结合,或从汉代以后的鼓吹乐史料中寻找思路。”学术互动环节结束后,金溪教授对余教授“从汉代到宋代的音乐文献研究”作出了极高的评价,并嘱咐在座同学要做到“有效阅读”,并期待下次与余教授线下课见面。

余教授为参加本次讲座的师生在音乐文献研究领域提供了十分宝贵而实用的经验,也有效促进了两校师生的交流与学习。

编辑:何琴 初审:李松兰 终审:黄志伟

编辑:四川师范大学音乐学院